Down Under, Oz — Австралия (предлагаю сходить и почитать в википедии как минимум интересные факты про Австралию)

Aussie — Австралия, австралиец …

Brisbane, Brissie, Brisvegas:

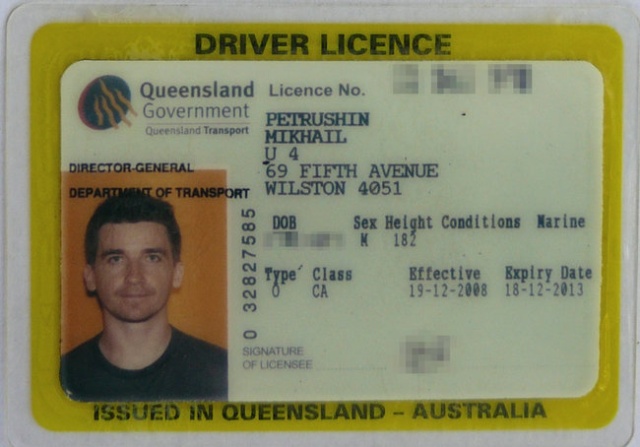

город Брисбен, столица штата Квинсленд (Queensland), где мы живём. На самом деле на карте этот город очень маленький и мы живём не в нём, а в соседнем Вилстоне (Wilston). Однако тут совершенно иное представление о городах. Можно представить себе что город Брисбен — это типа центр Москвы, размером меньше, чем до садового кольца (причем сильно меньше). И например рядом с метро Маяковская уже другой город с другим названием. И так далее. И нет никаких видимых границ, кроме таблички у дороги, где написано другое название.

Времена года:

Зимние месяцы тут: июнь, июль, август. Летние месяцы: декабрь, январь, февраль. Зимой температура ночью в Брисбене опускается до +10-+14 градусов (это холодно, т.к. никакого обогрева нет, а например у нас в юните даже окно в туалете наглухо не закрывается), летом днём температура поднимается до +30-+34. Видно, что перепады температуры небольшие (чуть больше 20 градусов, в Москве они достигают 50 градусов). Во многих местах есть кондиционеры (поезда, автобусы, магазины, организации), соотв. получается так, что «греться» люди выходят на улицу.

Растительный и животный мир:

Деревья тут в основном вечнозелёные, с момента нашего приезда на улицах постоянно что-то из них цветёт. Знакомых нам растений тут очень мало (это те, что в России мы видели растущими в горшках в домах, например алое).

Животный мир также очень необычен. На этом континенте обитает некоторое количество животных, которые больше нигде не встречаются, например: вомбаты, коалы, ехидны, утконосы, кенгуру, поссумы (несколько видов), крупные птицы (последние три в списке попадаются прямо на улице, правда мы пока кенгуру на улице не видели). При этом в местной экосистеме мало крупных хищников (фактически он единственный — динго), из-за чего многие животные прекрасно себя чувствуют, однако это же является причиной того, что некоторые привычные нам животные (например кошки) представляют опасность для местной экосистемы.

Основное население:

Европейцы и азиаты (первых в большинстве мест больше). Очень необычно, что европейцы имеют ну очень светлую кожу (по сравнению, например, с испанцами) и всячески прячутся от солнца. Согласно статистике, тут очень большой процент заболеваний раком кожи. Это похоже, одна из причин, по которой все школьники обязаны носить шляпы с широкими полями, длинные гольфы с шортами (мальчики) и юбками (девочки). По какой причине они же носят рюкзаки с любимым размером ослика Иа — мне неведомо.

UPDATE. Специфическими для Австралии слова/термины:

G'day — привет

Mate — знакомый, чувак, друг (также употребляется по отношению к женщинам)

Ta — спасибо (молодёжное и очень неформальное)

Ta-Ta — good bye

The bush — лес (тут слово forest не употребляется) или удалённый населённый пункт (имеет значение что-то типа «деревня Гадюкино»)

sheila — австралийская женщина (произошло от имени Sheila)

She'll be right — всё будет хорошо (почему «she» — я без понятия, так говорят даже если разговор не про женщину)

Mozzies — комары

Let's have a barbie — давайте устроим барбекю (barbie == BBQ == барбекю)

Cooee — ау!

A galah — тупица

To shout someone something — заплатить за something за someone

To be crook — чувствовать себя нездоровым